© Bernhard Gelderblom Hameln

Ein Gang durch 700 Jahre gemeinsamen Lebens

Tradition und Aufklärung: Die Jahre bis 1780

Josef Hameln - ein Lebensbild

Unsere wichtigste Quelle über Josef Hameln sind die Memoiren der Glückel, seiner Schwiegertochter. Glückels Kindheit in den fünfziger Jahren des siebzehnten Jahrhunderts in Hamburg ist kurz. Vor ihrem zwölften Geburtstag wird sie mit Chajim Hameln verlobt. Chajim ist das neunte und jüngste Kind von Joseph Hameln. Zwei Jahre später - im Alter von vierzehn Jahren - wird sie mit ihm verheiratet.

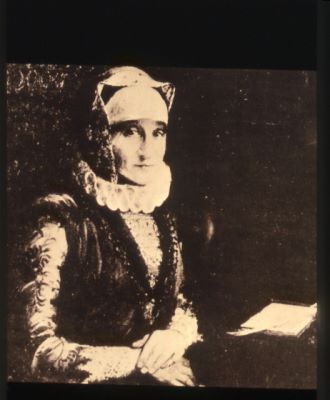

Die Übersetzerin der Memoiren der Glückel von Hameln,

Bertha Pappenheim, in der Tracht einer jüdischen

Mutter aus dem 17. Jahrhundert (1910)

"Meine Hochzeit ist in Hameln gewesen. Mein Vater und

meine Mutter sind mit mir zur Hochzeit gezogen. Wir sind an die zwanzig

Menschen gewesen. ... Sobald wir nach Hannover gekommen sind, haben wir

nach Hameln geschrieben, sie sollen uns nach Hannover Wagen schicken. Meine

Mutter meinte, dass man in Hameln so Kutschen haben könnte wie in Hamburg.

Wenigstens hat meine Mutter gedacht, dass der Schwiegervater eine Kutsche

schicken würde, damit die Braut mit ihren Leuten darinnen fahren könnte.

Aber am dritten Tage sind drei, vier Bauernwagen gekommen, die haben Pferde

gehabt, dass es nötig gewesen wäre, man hätte sie auf den Wagen gelegt.

Nun, wenn meine Mutter darüber auch etwas beleidigt war, hat sie es doch

nicht ändern können. Also haben wir uns im Namen des Gottes Israel auf die

Bauernwägelchen gesetzt und sind nach Hameln gekommen. Am Abend haben wir

ein ganzes Festmahl gehabt.

Mein Schwiegervater und meine Schwiegermutter waren wackere Leute und er,

Reb Josef Hameln, hat wenige seinesgleichen gehabt. Also hat mein seliger

Schwiegervater ein großes Glas mit Wein genommen und meiner Mutter zugetrunken.

Meine Mutter hat noch einen kleinen Zorn gehabt, dass man keine Kutsche

entgegengeschickt hat. Mein Schwiegervater - sein Andenken sei gesegnet

- hat von dem Zorn gewusst, und da er, seligen Andenkens, ein lieber, wackerer

Mann und ein großer Witzling war, also sagt er zu meiner Mutter:

'Hört zu, meine liebe Gevatterin, ich bitt euch, seid nicht böse. Hameln ist nicht Hamburg. Wir haben hier keine Kutschen und wir sind schlichte Landsleute.' ...

Darauf ist dieser Zorn in eitel Gelächter und Freundschaft

abgelaufen und die Hochzeit ist in Lust und Freude beendet worden.

Nach meiner Hochzeit ist mein Vater und meine Mutter wieder heim gezogen

und ich habe, ein Kind von noch nicht vierzehn Jahren alt, ohne Vater und

Mutter in fremdem Land bei fremden Leuten sein müssen. Aber es ist mir alles

nicht schwer angekommen, da ich sogar große Seelenfreude von meinem frommen

Schwiegervater und Schwiegermutter gehabt habe. Sie sind gar so fromme,

brave Leute gewesen, die mich so gut gehalten haben. ...

Welches Behagen habe ich bei meinem Schwiegervater gehabt, wenn er morgens

Glock drei aufgestanden ist und in seinem Schulrock gesessen ist und gebrummt

(=im Talmud gelesen) hat. Das ist dicht an meiner Schlafkammer gewesen.

Da habe ich ganz Hamburg vergessen. Was ist das für ein heiliger Mann gewesen!"

Glückel fühlt sich in Hameln nicht wohl.

"Von einem Ort wie Hamburg nach einem Platz, wo nur zwei jüdische Familien gewohnt haben! Und Hameln an sich selbst ist ein lumpiger, unlustiger Ort." "Wir haben dort wenig Geschäft gehabt, denn Hameln war kein Ort von Handelschaft. ... Wir haben Geschäft gehabt mit Bauern und Pfändern, wobei es mein Mann ... nicht hat lassen wollen."

Bereits nach einem Jahr gehen die jungen Eheleute Hameln nach Hamburg.

Aber zurück zu Josef Hameln. Glückel schildert uns ihren Schwiegervater wie einen "Engel, wie der Prophet Elia, mit einem Stecken in der Hand und einem schneeweißen Bart bis an den Gürtel und sein Backen ritzrot". Joseph Hameln oder Joseph ben Baruch Daniel Samuel ha-Levi lebt von 1597 bis 1677. Er stammt aus einer Frankfurter Familie, die gegenüber Christen auch unter dem Namen Goldschmidt bekannt ist.

Joseph kommt während des Dreißigjährigen Krieges nach Hameln. Er handelt vor allem mit Getreide und besitzt ein Haus in der Fischpfortenstraße. Er verkörpert das traditionelle Bild des Juden, der Handel und Gelehrsamkeit verbindet, wie es in der jüdischen Oberschicht verbreitet war.

Das Leben in Hameln ist nicht frei von Spannungen. Im Dreißigjährigen Krieg die Bürger wiederholt den Rat mit Beschwerden. Er soll die beiden jüdischen Familien, die damals in Hameln leben, "herauslassen" oder ihnen wenigstens eine große Geldbuße auferlegen. Durch ihren Getreidehandel nähmen sie den anderen Einwohnern das Brot weg. Die Bürger ärgern sich besonders darüber, dass die beiden Familien in Bürgerhäusern wohnen, statt vor den Mauern zu leben. Vor allem Josef Hameln reizte den Neid der Bürger, da er "eine solche Pracht führte, dass es fast nicht zu sagen ist". Der Rat der Stadt, der ein Interesse an den beiden jüdischen Kaufmannsfamilien hat, schützt jedoch die Juden.

Am Ende seines Lebens (1666) zieht Josef nach Hildesheim und verbringt dann seinen Lebensabend bei seinem Schwiegersohn, dem Bankier und Hoffaktor Leffmann Behrens in Hannover. Dort stirbt er am 30. Januar 1677.

Sein Grabstein steht auf dem alten jüdischen Friedhof von Hannover. Josef Hameln ist einer der wichtigsten "Ahnherrn aller vornehmen hannoverschen Familien".

Noch ein Wort zu den Memoiren von Glückel. 1691, nach dem Tode ihres Mannes, mit dem sie zwölf Kinder hat, beginnt Glückel, ihr Leben aufzuschreiben. Da reihen sich aneinander die Geburten ihrer Kinder, Beschneidungsfeste, Hochzeitsfeiern, die jüdischen Festtage. Daneben erfährt der Leser von Gefährdung und Verfolgung, wie der großen Pest von Hamburg.

Nach dem Tode ihres Mannes führt sie dessen Geschäfte weiter, kauft und verkauft Edelsteine, Gold und Tuchwaren und unternimmt beschwerliche und gefahrvolle Reisen. Nach den Höhen und Tiefen ihres Lebens findet sie Ruhe bei ihrer in Metz verheirateten Tochter Esther und stirbt dort 1724.

Ihre Memoiren hat Glückel in hebräischen Buchstaben in Jüdisch-Deutscher Sprache geschrieben. Eine Abschrift durch eines ihrer Kinder mit ihrer originalen Unterschrift in hebräischen Buchstaben ist erhalten.