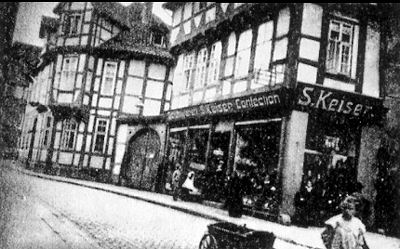

Die Kaufmannsfamilie Keyser kam kurz vor der Wende zum

20. Jahrhundert nach Hameln. In ihrem Geschäft in der Ritterstraße 1 verkaufte

sie Herren- und Kinderbekleidung.

Das Geschäftshaus Keyser in der Ritterstraße um 1900 (Quelle

Stadtarchiv Hameln)

Wir treffen hier auf einen besonderen Schwerpunkt, den die Juden im Wirtschaftsleben der Stadt hatten. In Zeiten, als die Menschen sich ihre Kleidung beim Schneidermeister anfertigen ließen und diese etwas sehr Kostbares war, hatten die Juden auf Märkten oder als fliegende Händler mit alten Kleidern gehandelt. Später kam, weil es sich um ein zunftfreies Gewerbe handelte, das den Juden offen stand, die Anfertigung und der Handel mit Putzwaren, also etwa Hüten, hinzu. Aus beiden Tätigkeiten erwuchs nun nach 1870 der Handel mit Kleidern in festen Ladengeschäften. Neu war, dass es sich dabei um fabrikmäßig hergestellte Ware handelte, so genannte "Confektion". Jüdische Kaufleute waren auf diesem Gebiet führend.

Die Familie Keyser war geschäftlich erfolgreich. Am 1. Dezember 1932 eröffnete einer der Söhne, Louis Keyser, am Markt 1 ein modernes und bei den Hamelnern sehr beliebtes Schuhgeschäft.

Das Schuhgeschäft Keyser am Markt 1 um 1930

(Quelle Stadtarchiv Hameln)

Am Beispiel der Familie Keyser lässt sich zeigen, dass die Hamelner Juden in die Hamelner Bürgerschaft gut integriert waren. Sie waren Mitglieder verschiedener Vereine und nahmen am gesellschaftlichen Leben teil.

Sogleich nachdem sie an die Macht gekommen waren, versuchten

die Nationalsozialisten, den Juden ihre wirtschaftliche Grundlage zu nehmen.

Sie setzten dafür das Mittel des Boykotts der jüdischen Geschäfte ein.

Schon vor Beginn der offiziellen Boykottmaßnahmen am 1. April 1933 waren

die beiden Geschäfte der Familie Keyser zum Ziel antisemitischer Attacken

geworden. In der Nacht des 12. März 1933 wurden die Fensterscheiben des

Schuhgeschäftes eingeschlagen.

In der auf den "reichsweiten" Boykott-Tag am 1. April 1933 folgenden Nacht wurden die Auslagen des Hauptgeschäftes in der Ritterstraße geplündert. Dabei entwendeten die Täter ein Gedenkblatt, das Salomon Keyser anlässlich des Todes seines ältesten Sohnes Willy erhalten und im Schaufenster ausgelegt hatte. Dieser hatte sich 1914 von der Schulbank weg als Kriegsfreiwilliger gemeldet und war 1915 in Russland gefallen.

Auch aus anderen Städten hören wir, dass Juden angesichts der Boykottmaßnahmen der Nationalsozialisten ihre Orden anlegten oder sie im Schaufenster auslegen, um ihre Zugehörigkeit zu Deutschland zu demonstrieren. Unbeeindruckt vom massiven Antisemitismus, der ihnen entgegenschlug, verstanden sie sich als "deutsche Staatsbürger jüdischen Glaubens".

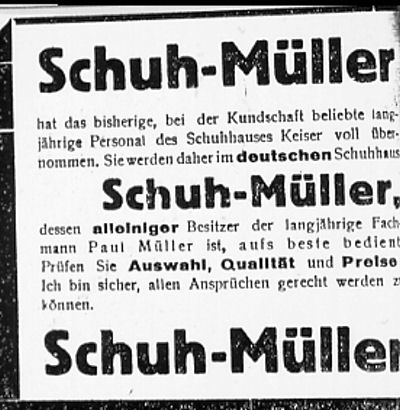

Unter dem Druck der fortdauernden Boykotte gab der junge Louis Keyser im Frühjahr 1934 auf, verkaufte sein Schuhgeschäft an Paul Müller und emigrierte nach Palästina.

Die Geschäftsanzeige von "Schuh-Müller" aus der DEWEZET vom

14.4.1934

Sein Vater Salomon Keyser führte das Geschäft in der Ritterstraße weiter, musste aber extreme Umsatzeinbußen in Kauf nehmen. Als holländischer Staatsbürger nutzte er die Möglichkeit, sich beim Oberbürgermeister über die fortdauernden Beschädigungen und Boykottaktionen zu beschweren. Da seine Bemühungen erfolglos blieben und ihn auch seine holländische Staatsbürgerschaft nicht schützte, verkaufte er am 1. November 1935 das Geschäft an die Gebrüder Kolle.

Salomon Keyser mit seiner Ehefrau Emma

Die Eheleute Keyser wohnten weiterhin in ihrem angestammten Hause, was auf ein gutes Einvernehmen mit den Gebrüdern Kolle hindeutet. Erst im Juli 1939 verließen sie Hameln und zogen nach Amsterdam. Die meisten ihrer sieben Kinder kamen mit ihren Familien ebenfalls nach Holland.

Eine ganze Reihe jüdischer Familien aus Hameln emigrierte damals in die benachbarten Niederlande. Die Einreise in dieses Land war relativ einfach. Für einige Hamelner Familien gab es auch familiäre Beziehungen nach Holland.

Nach der frühen Besetzung des Landes durch deutsche Truppen saßen alle diese Menschen in der Falle. In den Niederlanden wurden die Deportationen mit derselben bürokratischen Gründlichkeit durchgeführt wie im deutschen Reich. Ab Sommer 1942 wurden die Juden zunächst in das holländische Durchgangslager Westerbork gebracht. Dort wurden die Züge in die Vernichtungslager zusammengestellt.

-

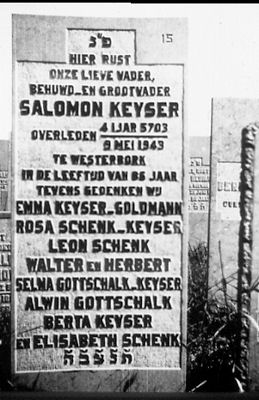

Salomon Keyser starb am 9. Mai 1943 im Alter von 86

Jahren im Lager Westerbork. Ihm blieb auf diese Weise die Deportation

erspart.

-

Seine Ehefrau Emma wurde von Westerbork in das Vernichtungslager Sobibor verschleppt und ist dort verschollen.

-

Die älteste Tochter Rosa Schenk wurde mit ihrem Ehemann Leon und den beiden Söhnen Walter und Herbert im Jahre 1942 nach Auschwitz deportiert. Die gesamte Familie wurde dort ermordet.

-

Elisabeth Schenk, eine Tochter von Frieda Schenk, ist verschollen.

-

Selma Gottschalk und ihr Ehemann Alwin wurden in Sobibor ermordet.

-

Die jüngste Tochter, die unverheiratete Berta Keyser, wurde in Auschwitz ermordet.

Grabstele für die im Osten ermordeten

Mitglieder der Familie Keyser auf dem

jüdischen Friedhof in Amsterdam-Diemen

Von der großen Familie Keyser mit sieben Kindern und zahlreichen Enkeln überlebten nur die Söhne Louis und Hermann Keyser, die Tochter Frieda Schenk sowie die Enkel Kurt Schenk und Dina Gottschalk.

© Bernhard Gelderblom Hameln